2011年阅卷分析——兼谈历史小论文的SOLO评分法ppt

- 资源简介:

此资源为用户分享,在本站免费下载,只限于您用于个人教学研究。

共39张。

阅卷与分析

——兼谈历史小论文的SOLO评分法

南京一中 金丽

个人看法,仅供参考

高考、监考、阅卷,都是国家抡才大典的重要组成部分。参加高考阅卷,是对高三老师的一次速成培训。阅卷中严把质量关,力求最大限度的公平、公正,才能真正体现对考生的人文关怀。对学生来说,一个个冰冷的分数对应的是一条条鲜活的生命。从某种意义上讲,一分决定一生。高考生,你伤不起啊!

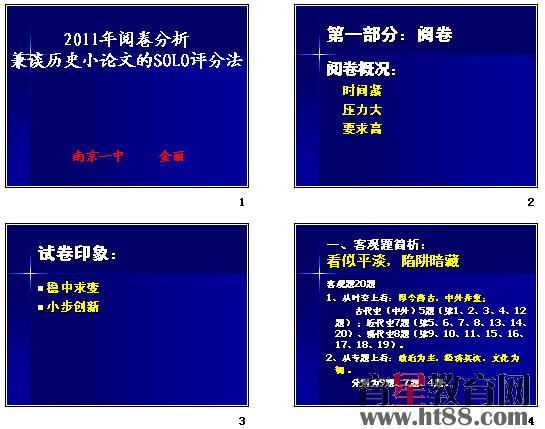

阅卷概况:时间紧、压力大、要求高

今年共有考生197202人,每天都是工作12个小时以上,在里面关了十天,终于理解为什么富士康会有连续坠楼12跳了。言归正传。

一、试卷印象:稳中求变,小步创新

今年是建党九十周年,维稳当先,和谐第一,历史高考试卷也反映了这一时代要求。材料提供情境,能力突出思维。

稳:试卷平和,体现了江苏卷中规中矩的一贯风格;

变:最大的变化是少了一道主观题,由6题变为5题;还提供了一些史学新观点;

新:首次出现了200字左右的论证题。(历史小论文)这恐怕又会成为今后高考复习的一个风向标。但会不会有延续性,要看高考命题人的组合而定。

1、客观题简析:看似平淡,陷阱暗藏

客观题共20题,从时空上特点为:厚今薄古,中外并重。古代史(中外)5题(第1、2、3、4、12题) ;近代史7题(第5、6、7、8、13、14、20)、现代史8题(第9、10、11、15、16、17、18、19)。

从专题上看:政治为主,经济其次,文化为辅 。分别为9题、7题、4题。

涉及到的考点有:中国古代经济主张、科举制、活字印刷、行省制、新文化运动、辛亥革命、近代服饰、抗日战争、现代政治生活与社会变革、新中国初期的外交、建国后土地制度的变迁、古希腊民主制度、法国启蒙思想、德国君主立宪制、罗斯福新政、斯大林模式、美苏冷战、全球化趋势、恐怖主义、相对论。占考纲内容的四分之一,突出主干知识。

明确时间要素,几乎每题都有清晰的时间提示。如:明朝、唐代、元代,或者辛亥革命后、民国年间、北平市首次各界人民代表大会后、日内瓦会议后、建国后、雅典时期、德意志帝国时期、新政期间、苏联时期,全球化时期,还有20世纪初、1938年4月、1973年、2011年5月1日深夜等。象1938年4月,时间精确到月,就要引起考生的注意。北平首次各界人民代表大会,应该是1949年1月北平和平解放到10月1号前,1月后北平和平解放,才能召开各界人民代表大会,10月1号后,根据《共同纲领》,北平改名北京,作为新中国的首都。时代感强,还引用了2011年5月1号本•拉登被击毙的材料。

观点推陈出新,如第1题,中国古代的经济主张不仅是重农抑商,还有农工比重适当;第8题,参战家属、普通女性对抗日战争的认识,第17题,“阳台谈话”传递的信息是,美苏冷战,既有剑拔弩张,也有缓和共处。

整个选择题无生、冷、怪、偏之题,还有一些好题。什么是好题?我认为,凡是那些题在书外,理在书中,知识铺垫、能力立意的都是好题。按照这个标准,选择题中的第2、第11、第17都是令人眼前一亮的好题。