共22张。附带教案。【有关”荷塘月色” 的教学设计】

教学设计1. 荷塘月色

学习目标:

学习目标:

1、写景语言揣摩

2、抒情语言揣摩

3、体味作者希望在一个幽静的环境中寻求精神上的解脱而又无法解脱的矛盾心情。

教案内容:

内容1:课文背景

【课文背景知识】

朱自清(1898-1948)原名自华,字佩弦,号秋实。现代诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子,毛泽东同志称他“表现我们民族的英雄气概”。祖籍浙江绍兴,生于江苏东海。1923年发表长诗《毁灭》震动了当时的诗坛。1929年出版诗集《踪迹》,1925年任清华大学教授,创作由诗转向散文,同时开始研究古典文学。1928年出版散文集《背影》。著有《朱自清全集》。

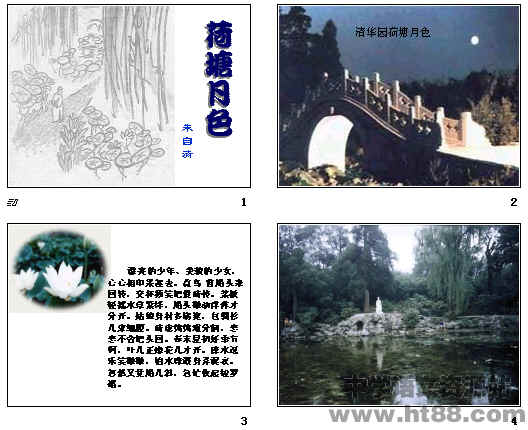

本文写于1927年7月,当时,作者任教于清华园,正是蒋介石发动”四·一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩着中国大地。像作者这样的自由主义分子在国内两大政治力量尖锐对立的形势下,就不能不陷入进退失据的困境之中,本文就是借“荷塘月色”表现出自己“不宁静”的心情。

【知识延伸检索】

一.《采莲赋》参考译文(罗定五)

漂亮的少年、美貌的少女、心心相印采莲去。益鸟首船头来回转,交杯频递笑把爱情传。桨板轻摇水草紧绊,船头微动浮萍才分开。姑娘身材多窈窕,白绸衫儿束细腰。情意绵绵难分割,恋恋不舍把头回。春末夏初好季节啊,叶儿正嫩花儿才开。撩水逗乐笑微微,怕水珠溅身弄湿衣。忽然又觉船儿斜,急忙收起绫罗裙。

二.关于朱自清的“不平静”(钱理群)

但将朱自清的“不平静”仅仅归于“蒋介石叛变革命”的“黑暗”现实,却是不全面的。

朱自清对“属于自己的自由的世界”的向往本身,即已说明了他在现代中国的“自由主义知识分子”的立场与历史位置。而像他这样的自由主义知识分子在1927年国内两大政治力量尖锐对立的形势下,就不能不陷于进退失据的困境之中——《一封信》与《那里走》所表露的正是这选择的困惑。他被“南方这一年的变动”即国共分裂,蒋介石对共产党人与革命青年的血腥屠杀弄得目瞪口呆,觉得所发生的一切是“人的意想所赶不上的”。但朱自清(以及与他同类的自由主义知识分子,没有如另外一些激进知识分子那样,因此而走向中国共产党所领导的,以“以暴易暴”的武装斗争为中心的“社会革命”与“政